歯科コラム

親知らずって絶対抜くべき?抜かないことによるリスク

親知らずが生えてきたとき、「抜くべきかそのままにしておくべきか」と悩む方も多いでしょう。

親知らずは必ずしも抜く必要があるわけではありませんが、状態によっては他の歯に悪影響を与えることもあります。

この記事では、親知らずを抜かないことで生じるリスクを詳しく解説します。

親知らずとは?

親知らずとは、前歯から数えて8番目の奥歯のことを指します。

親知らずとは、前歯から数えて8番目の奥歯のことを指します。

10歳頃に顎の骨の中で形成が始まり、20歳前後で生えてくることが多いですが、必ずしも全ての親知らずが生えるわけではなく、先天的に欠如する場合もあります。

現代日本では、4本の親知らずが全て揃っている人は約36%程度です。

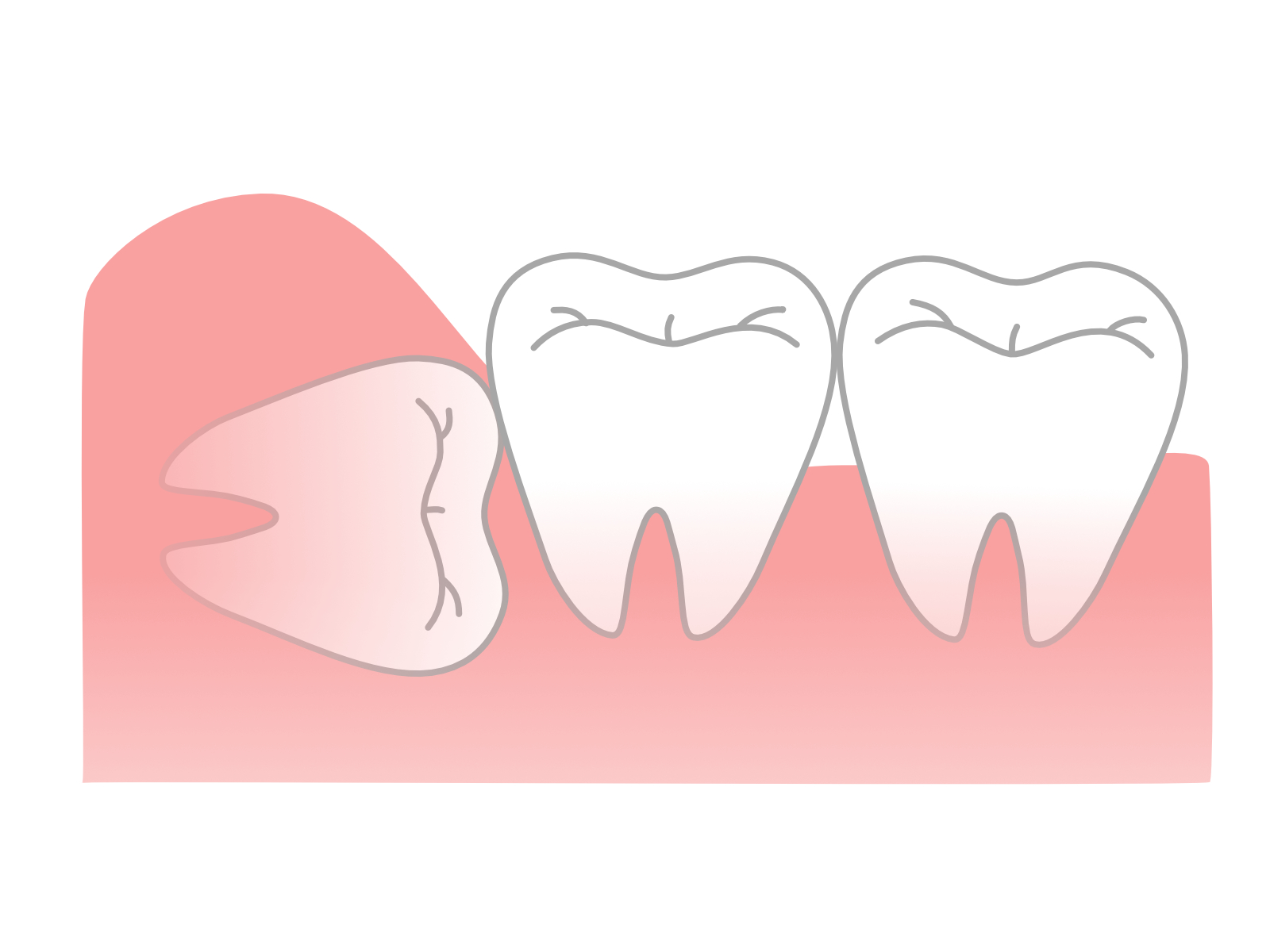

親知らずは他の歯に比べて遅く生えてくるため、十分なスペースがなく傾斜や埋伏といった状態になりやすいです。

親知らずによる病気

虫歯・歯周病

親知らずが傾いて生えると、清掃が難しくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

特に「半埋伏」状態の親知らずは、周囲が不潔になりやすく、親知らずだけでなく、その手前にある第二大臼歯にも影響を与えることがあります。

歯冠周囲炎

親知らずの周囲の歯肉が急に赤く腫れて痛くなる「歯冠周囲炎」は、特に20〜30代に多く見られます。

炎症が悪化すると顔全体が腫れ、最悪の場合は命に関わることもあります。

含歯性嚢胞(濾胞性歯嚢胞)

親知らずが埋伏している状態で、歯冠を含む顎に嚢胞が形成されることがあります。

含歯性嚢胞は、徐々に大きくなり周囲の歯や骨に悪影響を与えます。

嚢胞が発見された場合、親知らずの抜歯と嚢胞摘出が必要になります。

親知らずを抜かないリスク

親知らずの病気が悪化するリスク

親知らずはメンテナンスが難しく、虫歯や歯冠周囲炎が悪化しやすいです。

痛みや腫れが繰り返される場合、抜歯を検討する必要があります。

隣の歯(第二大臼歯)に影響を与えるリスク

親知らずがあると、その手前の第二大臼歯も影響を受け、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

特に第二大臼歯は、長く使い続けたい大切な歯なので、親知らずが影響を与える場合は、抜歯を前向きに考えるべきです。

親知らずを抜くリスク

抜歯後の痛み・腫れ

抜歯後、数日間は痛みや腫れが続くことが一般的です。

1〜2週間で収まりますが、炎症がひどい場合は長引くこともあります。

出血や内出血

抜歯後の出血は、通常2日程度続きます。

ガーゼで圧迫止血することで対処します。

周囲の歯や骨に損傷が生じる可能性

周囲の歯や骨にダメージを与える可能性もあります。

場合によっては詰め物や被せ物が脱落することもあります。

神経損傷による感覚障害

下顎の親知らずの抜歯では、神経に近いことから、術後に唇やあご、舌にしびれが残ることがあります。

多くの場合は一時的ですが、長期間にわたり継続することも稀にあります。

親知らずを抜くべきか?

親知らずを抜くかどうかは、その状況によって異なります。

親知らずを抜くかどうかは、その状況によって異なります。

親知らずが正常に生えて機能している場合や、将来の利用が見込める場合は抜かずに経過観察すべきです。

しかし、傾斜して生えていたり、隣の歯に悪影響を及ぼす場合は、抜歯を検討することが推奨されます。

親知らずを抜くかどうかは、歯科医師と相談して判断することが重要です。

まとめ

親知らずを抜くかどうかは、歯の状態や将来的な影響を考慮する必要があります。

もし、親知らずが他の歯に悪影響を及ぼしたり、繰り返し痛みや炎症を引き起こすようなら、抜歯を検討しましょう。

最終的には、歯科医師との相談の上で、自分にとって最適な選択をすることが大切です。

しげとう歯科医院

しげとう歯科医院の治療の考え方は「患者さん一人ひとりの健康と幸せを最優先に置く」ことです。

しげとう歯科医院の治療の考え方は「患者さん一人ひとりの健康と幸せを最優先に置く」ことです。

そのため当院では、治療による痛みや不安を極力軽減し、全ての年代の患者さんが安心して治療を受けられるように無理のないやさしい治療を行っています。

口腔内に問題を抱えている方は、安心してご来院ください。

しげとう歯科医院

TEL:093-881-4618

住所:福岡県北九州市戸畑区菅原3-2-31

![[tel]](https://shigetou-dc.com/wp-content/themes/shigetou/images/tel.png)